在免疫细胞疗法逐渐成为对抗疾病的重要手段时,“自体” 与 “异体” 的选择始终是患者和医疗从业者关注的焦点。除了两种疗法本身的特点,官方政策的规范、具体的应用场景、病情的差异以及专家的建议,都是做出合适选择的重要参考。下面从这四个方向进行详细解读。

在免疫细胞疗法逐渐成为对抗疾病的重要手段时,“自体” 与 “异体” 的选择始终是患者和医疗从业者关注的焦点。除了两种疗法本身的特点,官方政策的规范、具体的应用场景、病情的差异以及专家的建议,都是做出合适选择的重要参考。下面从这四个方向进行详细解读。

一、官方政策:为免疫细胞疗法划定 “安全线”

我国对免疫细胞疗法的监管一直秉持着 “鼓励创新、保障安全” 的原则,相关政策不断完善,为疗法的规范应用保驾护航。

2023 年,国家药监局发布《免疫细胞治疗产品临床试验技术指导原则》,明确要求无论是自体还是异体免疫细胞疗法,都必须经过严格的临床试验审批,确保其安全性和有效性。对于自体疗法,强调细胞采集、培养、回输等全流程的质量控制,要求医疗机构具备相应的细胞制备资质,避免因操作不当导致的风险。

而对于异体疗法,政策要求更为严格。由于涉及供体来源,需建立供体筛查和管理体系,包括传染病筛查、基因匹配等环节,防止交叉感染和严重排异反应。同时,鼓励通过基因编辑等新技术降低异体疗法的风险,并将其纳入重点监管的创新疗法范畴,推动其在规范中发展。

这些政策不仅为患者提供了安全保障,也为医疗行业指明了方向,让免疫细胞疗法在有序的环境中逐步推广。

二、应用场景:两种疗法各有 “主场”

不同的疾病类型和治疗阶段,适合的免疫细胞疗法也有所不同,两种疗法在各自的 “主场” 发挥着重要作用。

1. 年轻鼎盛期(通常指25岁及以下):暂不建议使用。

◦ 核心原因: 这个年龄段,身体自身的免疫系统正值“黄金时期”,功能强大且均衡。此时回输免疫细胞,如同将一杯纯净水倒入另一杯纯净水中,意义不大,很难产生显著的“增益”效果。重点建议: 这个阶段应注重良好的生活习惯(睡眠、饮食、运动)来维护免疫力,而非依赖外部细胞回输。

2. 中青年期(通常指30岁至40+岁,未经历明显“断崖式”衰老):

◦ 核心观点: 优先考虑自体免疫细胞。

◦ 优势分析: 这个阶段身体机能虽略有下降,但免疫细胞的质量普遍还在较高水平。使用“自体”细胞,具有两大优势:

▪ 安全性高: 完全来源于自身,基本无免疫排斥风险。

▪ 针对性(潜能): 自身的免疫细胞对体内长期存在的微环境(如慢性低度炎症、潜伏病毒)更熟悉,在体外活化扩增后回输,理论上更“懂”如何作用于自身系统。此时自体的性价比和安全性更具优势。

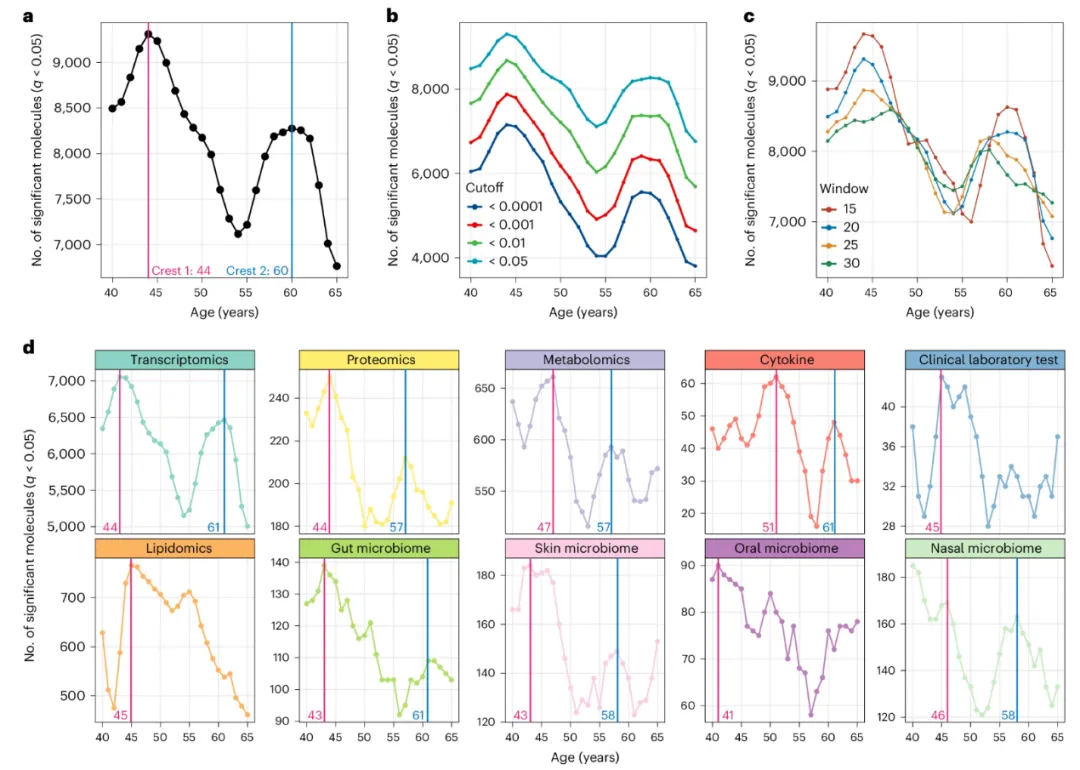

3. 中年后期及老年(尤其40/50岁后,已感受明显机能衰退):

◦ 核心观点: 异体(尤其年轻健康供者来源)可能更具优势。

◦ 优势分析: 人体经历所谓的“断崖式衰老”后,自身免疫细胞的数量、活性和多样性都可能显著下降,甚至会累积一些“耗竭”或功能异常的信号。此时:

▪ 异体细胞“量”与“质”双优: 来源通常是严格筛选的健康、年轻供者(如脐带血NK细胞、健康供者外周血来源),其免疫细胞不仅活性高、毒性强、增殖能力强,更携带年轻、健康的信息“种子”。

▪ 提供“新鲜力量”: 相当于为衰老或疲惫的免疫系统注入新的、强健的“生力军”,更易观察到效果的提升。

▪ “重设”潜能: 有研究表明,年轻健康的异体免疫细胞可能有助于改善衰老微环境,带来更显著的系统性提升。当然,异体应用需严格配型和质量控制,确保安全性。

场景二:抗击肿瘤(针对癌症患者)

• 核心观点: 在多数情况下,异体免疫细胞(尤其是某些类型,如NK细胞)可能更具潜力。

• 原因剖析: 癌症的发生,往往源于患者自身的免疫系统“失职”——未能有效识别和清除癌变细胞。患者的自体免疫细胞可能存在:

◦ 功能耗竭、数量不足: 长期对抗肿瘤或被肿瘤微环境抑制。

◦ 存在基因或表观遗传层面的缺陷或耐受: 使得它们对自身来源的癌细胞攻击性下降(对“自己”太熟悉而“视而不见”)。

• 异体优势体现:

◦ 高活性与强毒性: 如脐带血来源的NK细胞,天然具有更强的细胞毒性和肿瘤杀伤能力(非MHC限制性)。

◦ 避免“自我耐受”: 非自身来源的免疫细胞更容易识别并攻击患者体内被“伪装”或被视为“非我”的肿瘤细胞(类似于移植中的“移植物抗肿瘤效应”)。

◦ “现货”潜力: 异体(尤其脐血NK细胞库)可提前制备储存,更易实现及时治疗。需特别强调: 癌症治疗的免疫细胞选择其复杂,需考虑肿瘤类型、分期、患者状态、既往治疗、具体细胞类型(如T细胞需考虑CRS/GVHD风险)等多重因素,必须在严格监管的临床研究或经批准的疗法框架下,由专业医生综合判断。 异体虽是重要且具潜力的方向,但并非唯一选择(如自体CAR-T在血液瘤治疗中成就显著),也伴随如移植物抗宿主病(GVHD)、免疫排斥等特有风险,需严密监控和管理。

三、专家总结:理性选择,个体化治疗是关键

多位免疫细胞治疗领域的专家表示,自体和异体免疫细胞疗法没有绝对的优劣之分,关键在于是否适合患者的个体情况。

中国医学科学院肿瘤医院的李教授指出:“在选择疗法时,要综合考虑患者的病情、身体状况、治疗预期等因素,不能盲目跟风。自体疗法安全性高,但受限于自身细胞质量;异体疗法效率高,但需警惕排异反应,两者各有侧重。”

北京大学人民医院的张教授则强调:“随着技术的进步,两种疗法的局限性都在不断突破。自体疗法通过优化培养技术,能提高细胞活性;异体疗法借助基因编辑,排异风险大幅降低。未来,个体化治疗将成为主流,根据患者的具体情况制定混合治疗方案也可能成为新的趋势。”

专家们一致建议,患者在选择免疫细胞疗法时,应到正规的医疗机构,与专业医生充分沟通,了解两种疗法的利弊,结合自身情况做出理性选择,同时积配合治疗,才能取得的治疗效果。

总之,免疫细胞疗法的发展为疾病治疗带来了新的希望,而 “自体” 与 “异体” 的选择需要多方面考量。在官方政策的规范下,结合具体的应用场景和病情特点,听从专家的建议,才能找到适合自己的治疗方案,让这一先进疗法真正为健康服务。

声明:本文所有图片均来自网络,如有侵权,请联系后台删除。