肺纤维化,这个让患者闻之色变的疾病,长久以来如同一场无法挣脱的噩梦。患者的肺组织会逐渐被纤维化 “侵蚀”,就像被一层水泥紧紧包裹,每一次呼吸都变得异常艰难。目前临床上使用的抗纤维化药物,虽然能在一定程度上延缓病情发展,但疗效有限,而且还伴随着不少明显的副作用。不过,随着近年来细胞治疗领域的飞速发展,干细胞疗法逐渐成为肺纤维化治疗研究的新焦点,为患者带来了曙光。

肺纤维化,这个让患者闻之色变的疾病,长久以来如同一场无法挣脱的噩梦。患者的肺组织会逐渐被纤维化 “侵蚀”,就像被一层水泥紧紧包裹,每一次呼吸都变得异常艰难。目前临床上使用的抗纤维化药物,虽然能在一定程度上延缓病情发展,但疗效有限,而且还伴随着不少明显的副作用。不过,随着近年来细胞治疗领域的飞速发展,干细胞疗法逐渐成为肺纤维化治疗研究的新焦点,为患者带来了曙光。

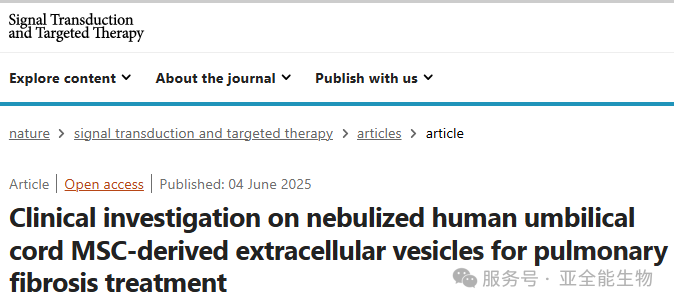

近日,清华大学精准医学研究院携手解放军总医院医学中心,联合海南医学院附属医院呼吸科、首都医科大学等机构团队,在国际权威期刊《Signal Transduction and Targeted Therapy》(Nature 子刊)上发表了一项突破性的研究成果。该研究首次在人类肺纤维化患者中,证实了采用雾化吸入干细胞来源的细胞外囊泡(EVs)的安全性与初步疗效。

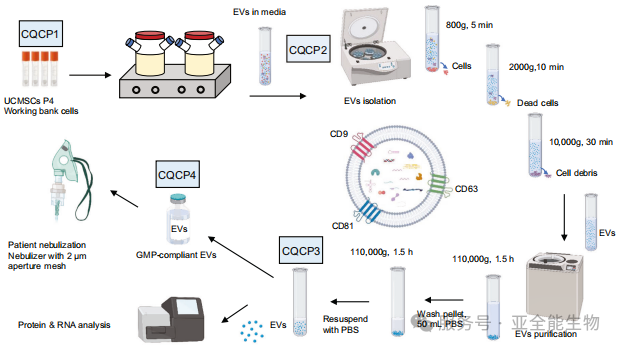

研究团队此次选择的并非传统的干细胞注射方式,而是从脐带间充质干细胞(hUC-MSC)中提取的细胞外囊泡(EVs)。简单来说,EVs 就像是细胞释放出的一个个小 “包裹”,里面装满了能够调控组织修复和抑制炎症的因子,包括重要的 miRNA、蛋白质和代谢物等活性分子,但并不包含活细胞本身。这种 “无细胞” 治疗方式,不仅避免了细胞移植可能带来的风险,还更易于实现标准化和规模化生产。

更具创新性的是,这些 EVs 经过精细处理后,会形成直径小于5微米的气溶胶,能够有效穿透肺部深处的终末细支气管和肺泡,直接作用于纤维化病灶区域,从而达到精准、高效且副作用低的治疗效果。

研究团队首先在动物模型上取得了令人鼓舞的成果。经过雾化外泌体治疗后,小鼠肺纤维化的死亡率从80%骤降至20%,肺容量和氧合指数也得到了显著提高。

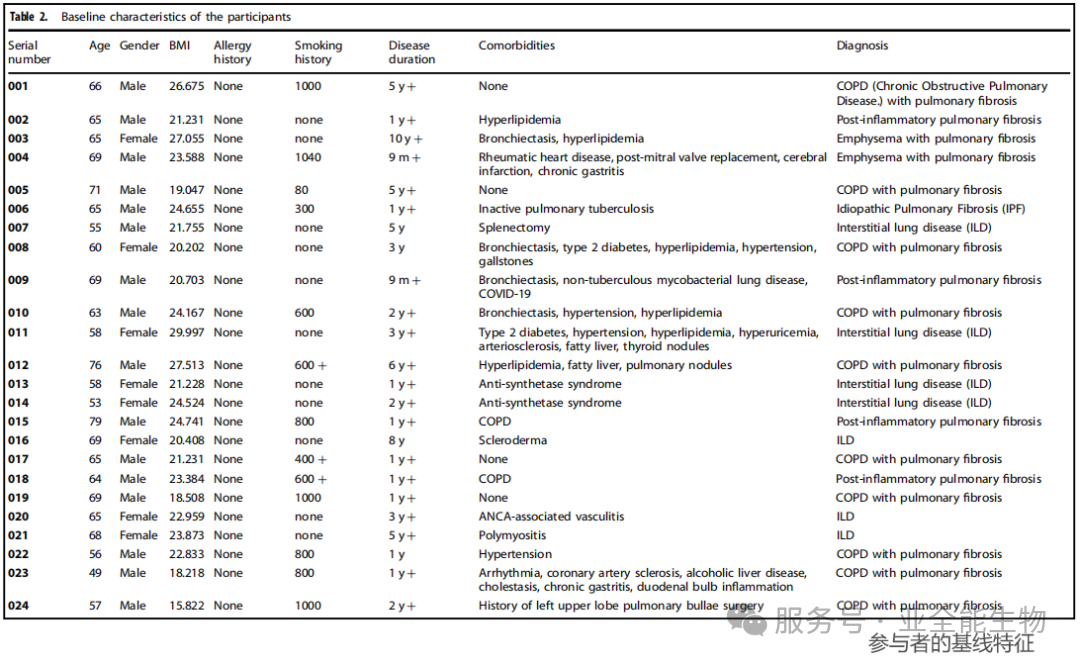

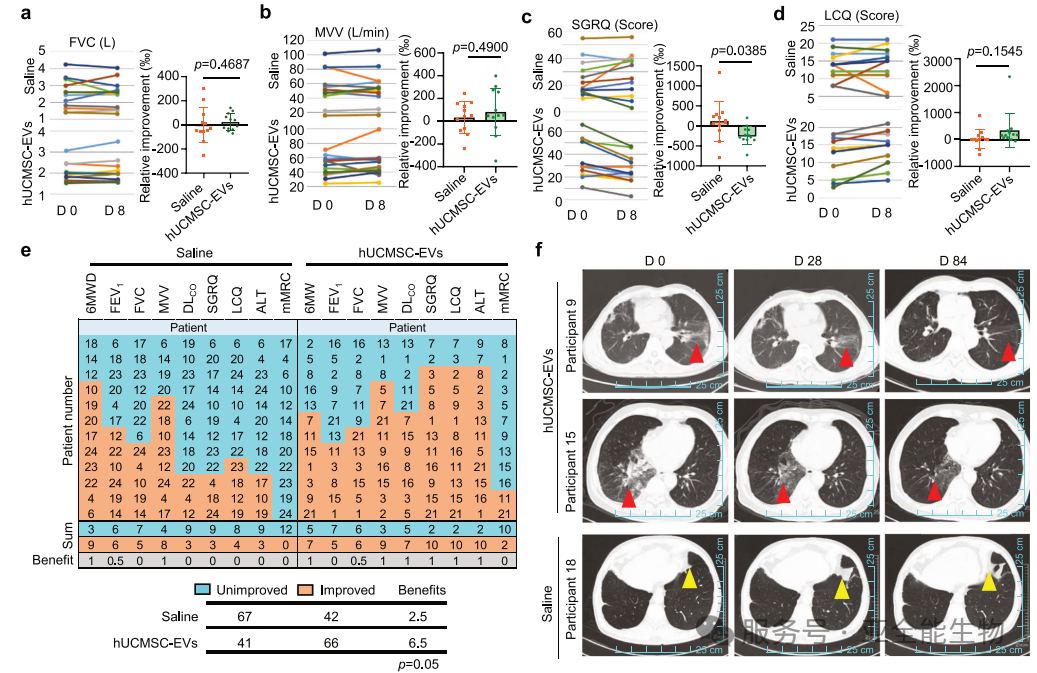

随后,研究人员开展了全球首个针对人类的随机、单盲、安慰剂对照Ⅰ期临床试验(注册号 ChiCTR2300075466),24 名肺纤维化患者被随机分为两组,分别接受 EVs 雾化吸入治疗或安慰剂对照。仅仅 7 天后,接受 EVs 治疗的患者肺功能就有了显著改善,用力肺活量(FVC)和大自主通气量(MVV)都明显提高。此外,患者自身感受到的生活质量也有显著提升,咳嗽、呼吸困难等症状得到了明显缓解。

更为关键的是,在整个治疗过程中,没有发现明显的不良反应,该疗法的安全性获得了初步验证。

研究团队进一步深入探究了该治疗方法的作用机制,发现 EVs 中富含的 miR-486-5p 等重要分子,能够有效诱导肺部的巨噬细胞从促炎症状态(M1)转向抗炎状态(M2),从而显著减轻肺部的炎症反应。同时,这些小 “包裹” 还能降低肺组织中胶原蛋白等纤维化标志物的沉积,防止肺组织进一步硬化和纤维化,为肺组织的修复争取了空间和时间。

虽然这项成果令人振奋,但我们也需要理性看待。当前研究仍处于临床Ⅰ期阶段,样本量较小,疗效的长期性和广泛适用性还需要大规模、多中心的II/III期临床试验来验证。此外,未来 EVs 制剂的规模化生产以及监管标准的建立,也需要研究团队和产业界不断努力。

不过,毫无疑问的是,这项创新技术为肺纤维化患者提供了一种全新的治疗思路。“雾化吸入” 这种非侵入式的给药方式,未来有望走进家庭,就像现在的家庭雾化治疗一样简单易行,为广大肺纤维化患者带来切实的便利和希望。

希望这股来自 “干细胞” 的雾化气息,能尽快带着真正的治疗力量,抵达每一位患者的肺部,让每一次呼吸都更加轻松。

声明:本文所有图片均来自网络,如有侵权,请联系后台删除。